Repisa wants to read El acontecimiento by Annie Ernaux

El acontecimiento by Annie Ernaux

En octubre de 1963, cuando Annie Ernaux se halla en Ruán estudiando filología, descubre que está embarazada. Desde el primer …

This link opens in a pop-up window

Success! Repisa has read 14 of 12 books.

En octubre de 1963, cuando Annie Ernaux se halla en Ruán estudiando filología, descubre que está embarazada. Desde el primer …

A medio camino entre el Infierno de Dante y Piranesi de Susanna Clarke, esta nueva novela de fantasía dark academia …

Holi, fediverso, necesito ayuda y si impulsas esto, te lo agradeceré mucho.

Busco un alquiler en Madrid, ya sea un piso pequeño/estudio/loquesea (yo solo) o una habitación (y compartir piso), con un contrato de alquiler de larga duración (seguramente esté allí, como mínimo, dos años). Sería para entrar, como muy tarde, mediados de febrero o el 1 de marzo, pero si entro antes, mejor.

En caso de compartir, tendría que ser un piso de no fumadores y LGTBIQA+-friendly, gente apañá, ordenada y limpia 🥰. Puntos extra si juegan a juegos de mesa. Estaría bien que conectara con la línea 6 en no mucho tiempo (voy a trabajar a medio camino entre la parada de Ciudad universitaria y Vicente Aleixandre), pero ya filtraré yo por ubicación, en principio eso me preocupa menos.

Respecto a mí:

- 34 años.

- Funcionario.

- He compartido piso muchos años (algo más …

Holi, fediverso, necesito ayuda y si impulsas esto, te lo agradeceré mucho.

Busco un alquiler en Madrid, ya sea un piso pequeño/estudio/loquesea (yo solo) o una habitación (y compartir piso), con un contrato de alquiler de larga duración (seguramente esté allí, como mínimo, dos años). Sería para entrar, como muy tarde, mediados de febrero o el 1 de marzo, pero si entro antes, mejor.

En caso de compartir, tendría que ser un piso de no fumadores y LGTBIQA+-friendly, gente apañá, ordenada y limpia 🥰. Puntos extra si juegan a juegos de mesa. Estaría bien que conectara con la línea 6 en no mucho tiempo (voy a trabajar a medio camino entre la parada de Ciudad universitaria y Vicente Aleixandre), pero ya filtraré yo por ubicación, en principio eso me preocupa menos.

Respecto a mí:

- 34 años.

- Funcionario.

- He compartido piso muchos años (algo más de 10).

- Muy ordenado y limpio.

- Encantado de compartir comida cuando se cocina (preferentemente vegetariano/vegano, aunque no estricto).

- Tengo un gato de 7 años y se viene conmigo. No ha arañado ningún mueble nunca y ha convivido con otros perros y gatos cordialmente (sin ser mejores amigos) si los otros no le atacan.

- Amante de los juegos de mesa.

Si conocéis de algo, aunque sea conocido de conocido, escribidme por privado, porfi. ❤️

En 1947 apareció en la revista Trabajos y Días un poema titulado “La barca nevada”. Lo firmaba Carmiña Martín Gaite, …

El el implacable mal de nuestra era, bajo la mirada de Ana Penyas,Premio Nacional de Cómic 2018.

¿Qué nos …

La figura de María Teresa León estuvo vinculada a la de Rafael Alberti durante al menos cincuenta años, en los …

Una antología que reivindica la voz de diecisiete autoras decisivas para la historia de la literatura española.

Libros como …

Esta es una historia de desviados: del marica, de la lesbiana, del sodomita, del invertido, del travesti, del hermafrodita…; aquellos …

Si este libro fuese una serie de fechas y datos sueltos, no sería un libro de historia: sería un almanaque. …

Si este libro fuese una serie de fechas y datos sueltos, no sería un libro de historia: sería un almanaque. …

Llega navidad y siempre intentamos regalar algo de lectura. El sobri va a cumplir 4 años y he dado con este cuento en el que valoro: imágenes totalmente realistas, llegando casi a nivel de fotografía, pudiendo ver distintas especies como, si mal no recuerdo, un cuervo, una lavandera cascadeña, el propio lince... Historia que da lugar a introducir temas éticos como la caza, el furtivismo y en general el efecto del ser humano en el entorno. Por poner un pero al final el lince acaba por renunciar a su dieta principal, los conejos, lo cual a mi personalmente, no me ha gustado. No obstante, ese aire de fábula de Esopo ha conseguido que acabe ganándome el comprarlo.

Llega navidad y siempre intentamos regalar algo de lectura. El sobri va a cumplir 4 años y he dado con este cuento en el que valoro: imágenes totalmente realistas, llegando casi a nivel de fotografía, pudiendo ver distintas especies como, si mal no recuerdo, un cuervo, una lavandera cascadeña, el propio lince... Historia que da lugar a introducir temas éticos como la caza, el furtivismo y en general el efecto del ser humano en el entorno. Por poner un pero al final el lince acaba por renunciar a su dieta principal, los conejos, lo cual a mi personalmente, no me ha gustado. No obstante, ese aire de fábula de Esopo ha conseguido que acabe ganándome el comprarlo.

Mon es un lince que se aburre mucho porque no tiene amigos. Para colmo, un cazador furtivo le hace la …

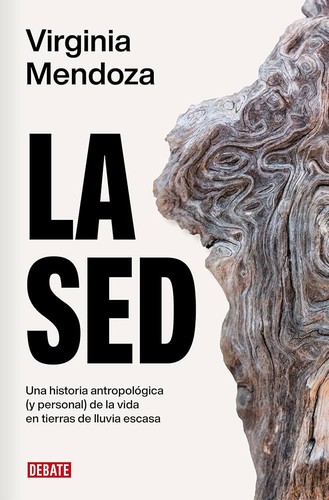

Esta historia también empieza en un lugar de La Mancha. Allí, hace miles de años, surgió la primera sociedad hidráulica …

Una antología que reivindica la voz de diecisiete autoras decisivas para la historia de la literatura española.

Libros como …