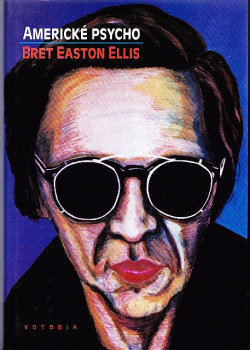

Peter73 reviewed American Psycho by Bret Easton Ellis

Glitzer, Blut und Leere: Mein nüchterner Blick auf American Psycho

5 stars

Ich lese Bret Easton Ellis’ Roman American Psycho als kalte Bestandsaufnahme einer Epoche, in der Oberflächen alles bedeuten. Patrick Bateman, Investmentbanker in Manhattan, führt mich durch die späten Achtziger: Designerlisten, Hautpflegeprogramme, edle Restaurants, Visitenkartenkult. Der Ton ist präzise, inventarisierend, fast mechanisch; gerade dadurch wird die Unmenschlichkeit spürbar. Ich registriere, wie die Sprache der Reklame Batemans Denken kolonisiert, bis Moral nur noch Stilfrage ist.

Gleichzeitig entfaltet der Text eine Eskalation der Gewalt. Ich empfinde Abscheu, aber auch analytische Distanz, weil der Erzähler unzuverlässig bleibt. Passieren die Morde wirklich, oder sind sie Projektionen eines identitätslosen Subjekts? Ellis legt Spuren in beide Richtungen. Für mich ist diese Ambivalenz zentral: Der Horror liegt weniger im Blut als in der Möglichkeit, dass niemand es merken würde, selbst wenn es geschähe. In der anonymen Effizienz von Büros, Taxis und Clubs wird Schuld geräuschlos ...

Strukturell arbeitet der Roman mit Wiederholung und Katalogisierung. Ich sehe …

Ich lese Bret Easton Ellis’ Roman American Psycho als kalte Bestandsaufnahme einer Epoche, in der Oberflächen alles bedeuten. Patrick Bateman, Investmentbanker in Manhattan, führt mich durch die späten Achtziger: Designerlisten, Hautpflegeprogramme, edle Restaurants, Visitenkartenkult. Der Ton ist präzise, inventarisierend, fast mechanisch; gerade dadurch wird die Unmenschlichkeit spürbar. Ich registriere, wie die Sprache der Reklame Batemans Denken kolonisiert, bis Moral nur noch Stilfrage ist.

Gleichzeitig entfaltet der Text eine Eskalation der Gewalt. Ich empfinde Abscheu, aber auch analytische Distanz, weil der Erzähler unzuverlässig bleibt. Passieren die Morde wirklich, oder sind sie Projektionen eines identitätslosen Subjekts? Ellis legt Spuren in beide Richtungen. Für mich ist diese Ambivalenz zentral: Der Horror liegt weniger im Blut als in der Möglichkeit, dass niemand es merken würde, selbst wenn es geschähe. In der anonymen Effizienz von Büros, Taxis und Clubs wird Schuld geräuschlos ...

Strukturell arbeitet der Roman mit Wiederholung und Katalogisierung. Ich sehe darin eine Satire auf Konsumlogiken, eine Parodie auf Testberichte und Lifestyle-Journalismus. Die detaillierten Popkultur-Essays über Musik wirken wie Ausstellungsstücke im Museum der Oberfläche. Ich fühle mich zugleich abgestoßen und gebannt, denn das Protokollhafte erzeugt einen Sog, der mich zwingt weiterzulesen.

Am Ende bleibe ich mit einem Satz zurück: „This is not an exit.“ Für mich bezeichnet er die ausweglose Selbstschleife, in der Bateman gefangen ist. Die Masken der Männlichkeit, der Erfolg, die Marken – all das ist nur Kulisse. Ob Tat oder Fantasie: Die Leere bleibt real. Formal ist American Psycho damit eine schwarze Komödie, ein Horrorroman und eine Gesellschaftsstudie zugleich. Ich lese ihn als Warnsignal: Wenn das Ich nur noch reflektiert, was es besitzt, wird es ununterscheidbar vom Nichts.

Zugleich nehme ich die historische Wirkung ernst: 1991 provozierte der Roman Empörung und Lob. Ich verstehe beide Lager. Für mich feiert Ellis die Grausamkeit nicht; er überdehnt sie, bis Betäubung als System erkennbar wird. Gerade weil alles so glatt erzählt ist, schmerzt jede Zäsur doppelt und spiegelt auch heute noch eine unangenehm klare Gegenwart.